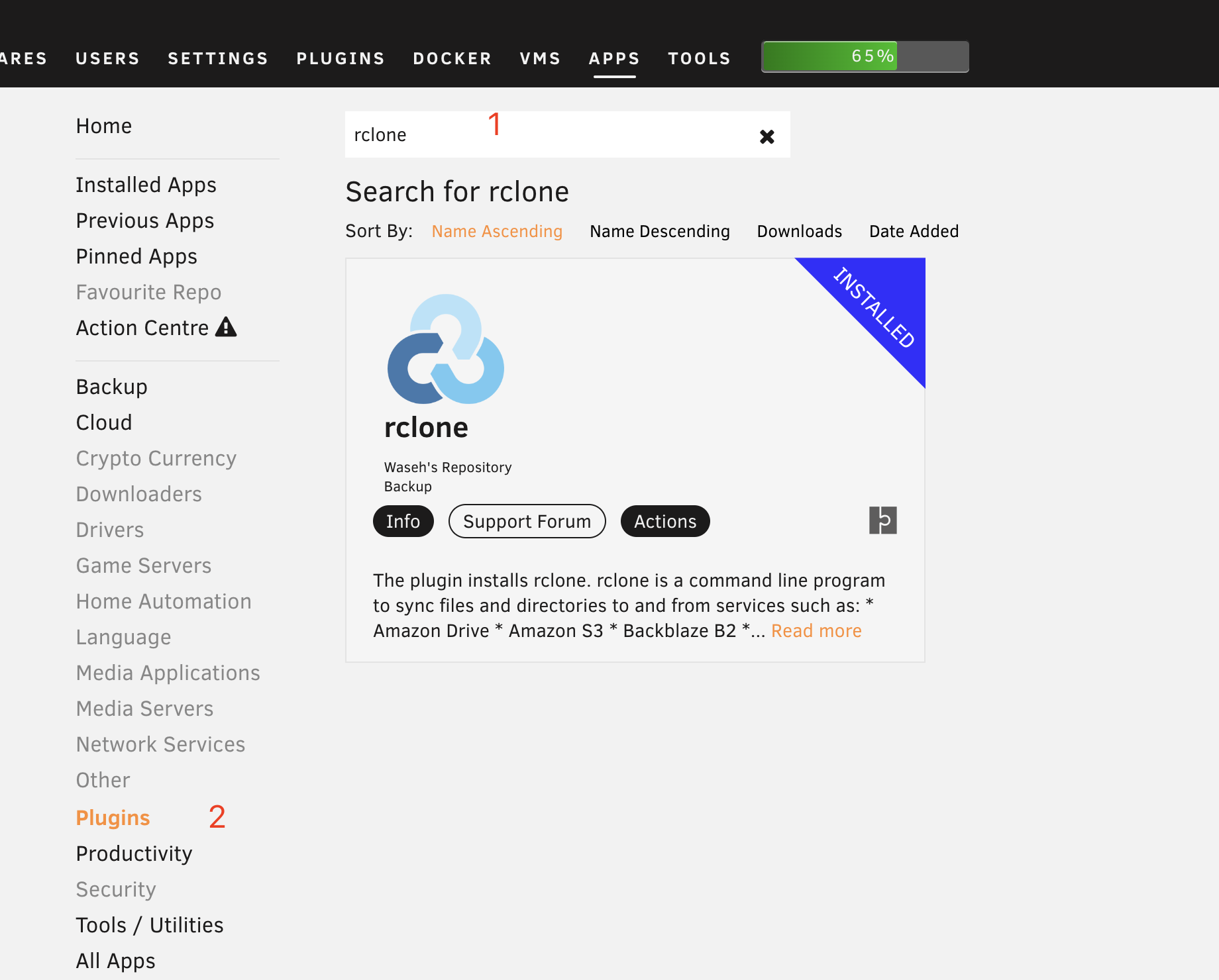

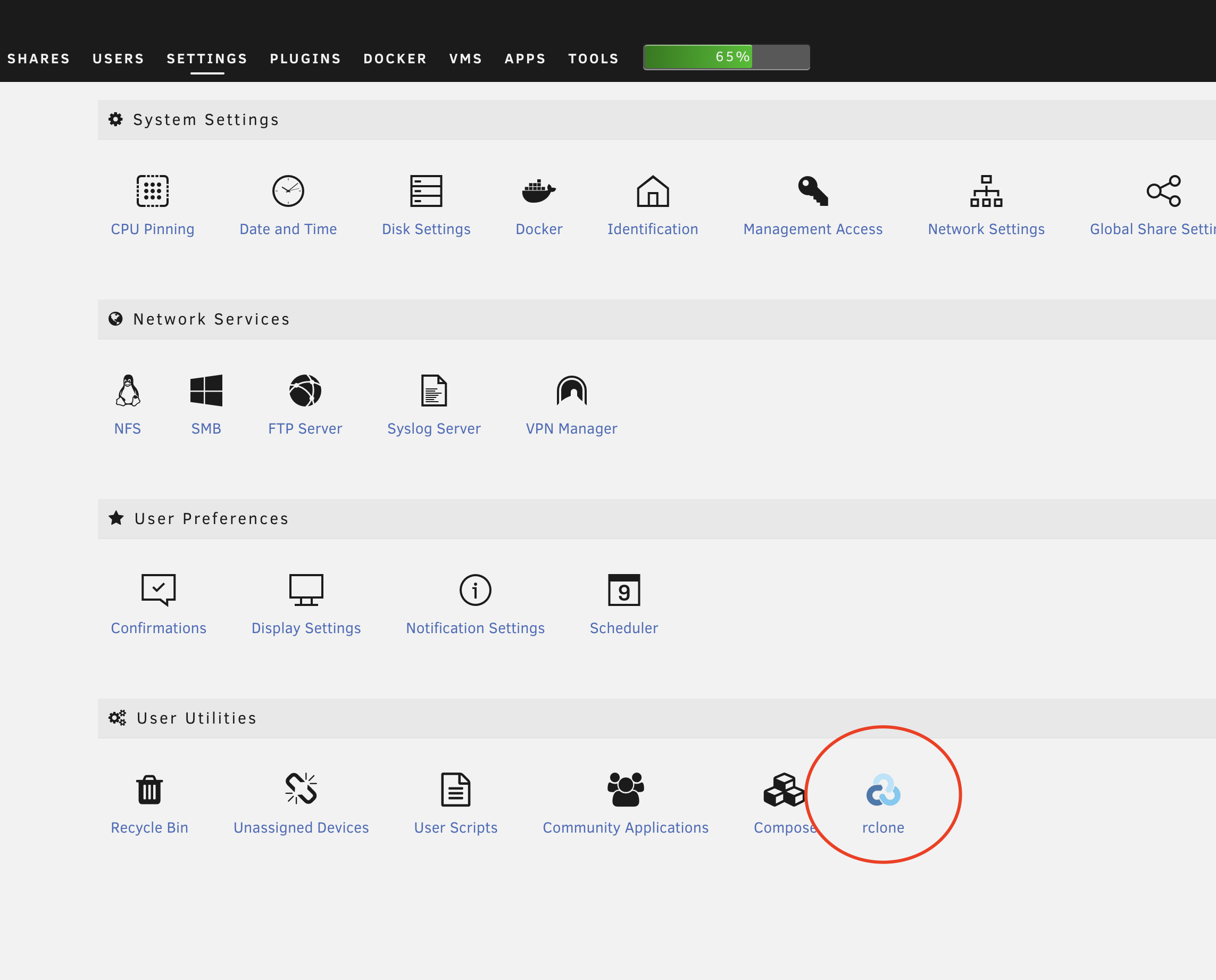

众所周知,unRAID 作为最流行的家用 Nas 系统之一,没有提供异地容灾的功能(3-2-1 备份原则中最后一条)。随着 Nas 里的数据越来越多,应用越来越复杂,我越来越担心 NAS 硬件由于不可抗力(地震、水灾、火灾、盗窃等)全挂了的时候该如何恢复的问题。为了确保数据万无一失,今天来说说异地容灾。 今天的主角是 [RClone](https://rclone.org/) : > Rclone 是一个命令行程序,用于管理云存储的文件。它是一个功能丰富的云供应商网络存储界面的替代品。超过 40 个云存储产品支持 Rclone,包括 S3 对象存储、商业和消费者文件存储服务,以及标准传输协议。 简单点说,RClone 是一个网盘同步命令行工具。他支持 40 多种网盘类型,今天我介绍一下国内常见的阿里云盘、OSS 的简单配置: # 安装 RClone 小插曲:第一次装的时候,我装了自带 GUI 的 Docker 版。但探索了半天 GUI,没找到我想要的同步功能。与此同时我也在看官方文档,在逐渐意识到这是一个命令行工具的情况后,我换成了 unRAID 插件版,因为我要的几乎是整个 Nas 的数据备份,那岂不是要把所有目录都开放给 Docker 容器,那 Docker 就多此一举了。 在 unRAID 后台页面的 APPS 标签下搜索 rclone,然后点击左侧 Plugins 筛选出插件版,点击 Actions 安装:  安装完成后,执行命令 `rclone version` 确认是否安装成功,或者去 Settings > User Utilities > rclone 面板查看:  # 配置 一个比较快的配置方式是直接去 Settings > User Utilities > rclone ,把配置粘贴到配置文件里去,配置文件内容参考下文。 使用命令配置粒度更细,也是官网文档里给的方式:执行 `rclone config` 会弹出交互式的终端会话,根据提示,输入 n 表示新建配置,接下来按照提示输入即可 ## OSS OSS 配置最简单,跟网盘的对比可参考官网,我认为比网盘更适合做备份。 配置文件内容: ``` [oss] type = s3 provider = Alibaba access_key_id = xxx secret_access_key = xxx endpoint = oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com acl = private ``` 自行配置: ``` # 远程连接名称 name> oss # 储存类型,可以输入对应的数字编号,也可以直接输入已知类型 Storage> s3 # 服务商 provider>Alibaba # 认证,选择false或直接回车跳过 env_auth> # 接下来就是熟悉的AK字段了 access_key_id>xxx secret_access_key>xxx endpoint>oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com # 也不需要填,权限交给阿里云管理就行 acl> # 后面的没啥重要的,一路回车就行 storage_class> ``` 接下来再执行 `rclone config` 就能看到刚刚配置好的远程连接了: ``` Current remotes: Name Type ==== ==== oss s3 ``` 执行命令`rclone lsd oss:` 测试一下连接: > `lsd` 的意思是列出目录,`oss:` 是 `远程连接名:路径` 的格式,路径为空表示根目录。 ``` -1 2022-08-07 11:36:13 -1 unraid # 这是 bucket 名称,需要自己创建 ``` [常见命令](https://rclone.org/docs/#subcommands) 简单演示一下: ```bash # 复制本地 /mnt/user/Public 到远程 /unraid/Public 下,已经存在的文件会被跳过 rclone copy /mnt/user/Public remote:/unraid/Public # 复制完成后删除 rclone move /mnt/user/Public remote:/unraid/Public # 使远程 /unraid/Public 和本地 /mnt/user/Public 保持一致,不会修改本地文件 rclone sync /mnt/user/Public remote:/unraid/Public ``` 需要注意的是,同步命令有两个: **sync 是单向同步,只会修改目标,不会修改源目录。** - 假如你在本地删除了其中的文件,那么远程对应的文件也会被删除(如果不想这样,可以用 copy 命令)。 - 假如是远程文件被删除,只要本地文件还在,rclone sync 会再次把此文件推到远程。 **bisync 才是直觉上的双向同步。** 暂时没用到。详细可以查看官方文档。 ## 阿里云盘 阿里云盘并没有直接支持,而是通过上文提到的标准协议之一的 WebDAV 实现支持的。 我用的是 [messense/aliyundrive-webdav](https://hub.docker.com/r/messense/aliyundrive-webdav),你也可以用 alist,支持的国内网盘更多。 使用 Docker 镜像这个过程就不赘述了,不过我遇到一个坑: ~~我之前的 Docker 容器网络都配成了 br0,就是分配一个 IP,而不是 host(unRAID)端口。然而[在 unRAID 上访问不到容器的 IP](https://forums.unraid.net/topic/69255-cant-access-host-from-docker-container-when-using-br0/),需要去 Settings > Docker 里设置,或者改成 Bridge 分配端口号。~~ 已过时 成功之后,把下面内容追加到配置文件里去: ``` [adrive] type = webdav url = http://localhost:8080 vendor = owncloud user = xxx pass = xxx ``` 操作完成后即可获得与 OSS 地位相同的远程连接,命令也一模一样。 # 自动同步 我是通过 User Scripts 这个插件实现的定时任务,通过 APPS 面板搜索即可。 我没用 crontab 的原因有两个: 1. 尽可能与 unRAID 解耦,所有数据都是插件级的,卸载即清空。之前因为连续升级 beta 系统而回滚过。 2. 可视化管理。 添加定时任务: ```bash cd /boot/config/plugins/user.scripts/scripts ``` 创建一个目录(直接 copy 其他任务更方便),新建一个文件 script,注意没有后缀名,写入以下内容: ```bash #!/bin/bash cd /mnt/user echo "syning Public" rclone sync /mnt/user/Public oss:/unraid/Public --exclude-from=/boot/config/plugins/user.scripts/scripts/rcloneignore --progress rclone --no-update-modtime sync /mnt/user/Public adrive:/unraid/Public --exclude-from=/boot/config/plugins/user.scripts/scripts/rcloneignore --progress ``` 我的 rcloneignore 文件内容: ``` *DS_Store .AppleDB/** .Recycle.Bin/** .stfolder/** .stversions/** .duplicacy/** node_modules/** cache/** caches/** .cache/** .caches/** *.log .pnpm-store/** ``` 顺便分享一个带压缩和日期版本的 script: ```bash #!/bin/bash NOW=`date +"%Y-%m-%d"` cd /mnt/user LOCAL_PATH=/tmp/appdata.tar.gz REMOTE_PATH=/unraid/appdata/$NOW/ tar -czvf $LOCAL_PATH appdata echo "=> done $LOCAL_PATH" echo "moving $LOCAL_PATH to $REMOTE_PATH" rclone copy $LOCAL_PATH oss:$REMOTE_PATH --progress ``` 然后去 Settings > User Utilities > User Scripts 设置任务调度即可。 <img width="2092" alt="image" src="https://user-images.githubusercontent.com/20217146/184527717-8caae3dd-e47b-4fd2-91b7-86dd081eac3a.png">

AI Analysis

This issue appears to be discussing a feature request or bug report related to the repository. Based on the content, it seems to be resolved. The issue was opened by bowencool and has received 2 comments.

Add a comment

Comment form would go here